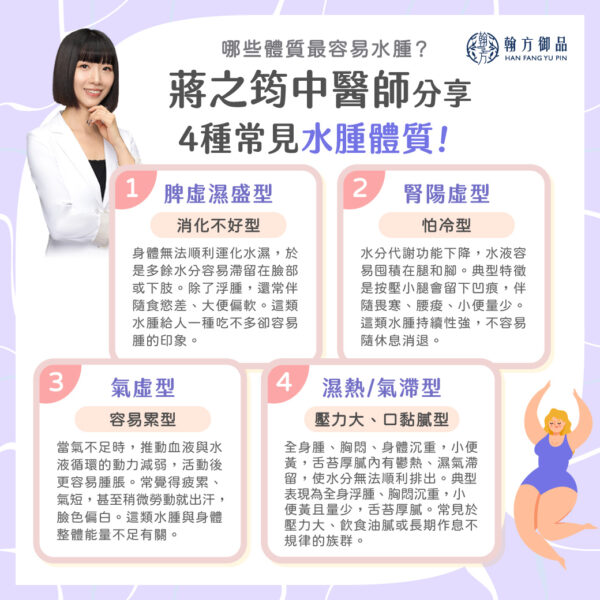

你知道水腫其實有「脾虛濕盛型」、「腎陽虛型」、「氣虛型」、「濕熱/氣滯型」這四種不同體質嗎?中醫針對水腫,依據成因與表現分為這四大類,每種症狀與消腫方法都不同。只有先了解自己屬於哪一種水腫體質,才能真正找到最適合的對症調理方式,快速消腫、恢復輕盈狀態。蔣之筠中醫師解析四種常見水腫體質,教你如何精準調養,不再被浮腫困擾!

哪些體質最容易水腫?蔣之筠中醫師分享4種常見水腫體質

一、脾虛濕盛型:下半身水腫最明顯

這類體質多見於久坐、少運動的上班族。

脾主運化水濕,一旦脾氣虛弱,身體無法順利運化水濕,於是多餘水分容易滯留在臉部或下肢。

常見症狀:下半身浮腫、倦怠乏力、容易腹脹或食慾不振。這類水腫給人一種吃不多卻容易腫的印象。

二、腎陽虛型:早晨臉腫、容易怕冷

常見於久病、熬夜、過勞族。

腎主水,當腎陽不足時,水分代謝功能下降,水液容易囤積在腿和腳。

常見症狀:按壓小腿會留下凹痕、小便量少、腰痠背冷、四肢冰冷。這類水腫持續性強,不容易隨休息消退。

三、氣虛型:全身都腫、代謝慢

常見於體質虛弱、久病體虛者。

當氣不足時,推動血液與水液循環的動力減弱,活動後更容易腫脹。

常見症狀:全身性浮腫、容易疲倦、氣短懶言,甚至稍微勞動就出汗,臉色偏白。這類水腫與身體整體能量不足有關。

四、濕熱/氣滯型:壓力型水腫、月經前容易腫

常見於壓力大、飲食油膩或長期作息不規律的族群。

情緒鬱結、內有鬱熱、濕氣滯留、壓力過大會導致氣機不暢,使水分無法順利排出。

常見症狀:經前胸悶、脹氣、臉部與小腿浮腫、全身腫、胸悶、身體沉重、小便黃、舌苔厚膩。

四招打造不腫體質!蔣之筠中醫師解析調理關鍵

招式一、健脾利濕,改善消化不好型

脾胃功能是代謝水濕的關鍵。當脾虛時,脾的運化功能變弱,體內水濕無法被代謝,就會堆積成水腫。

- 適合食材:薏仁、山藥、南瓜、白扁豆、紅棗。

- 生活提醒:

- 少吃冰品、甜食,減輕脾胃負擔。

- 三餐定時、細嚼慢嚥,幫助脾胃正常運作。

- 飯後輕鬆走 10 分鐘,有助於消化與循環。

蔣之筠中醫師小叮嚀:若脾氣長期虛弱,不僅容易水腫,還會讓氣血生化不足,導致疲倦、臉色蠟黃。

招式二、溫補腎陽,調理怕冷型

腎為先天之本,主水液代謝。若腎陽不足,身體的代謝火力不夠,就像水管堵住一樣,水分無法順利排出,容易出現早上臉腫、晚上腳腫的情況。

- 適合食材:黑芝麻、核桃、枸杞、羊肉、韭菜。

- 生活提醒:

- 注意保暖,特別是腰部與下肢。

- 少喝冰飲、避免長時間久坐。

- 可每天泡腳10分鐘,促進氣血流通。

蔣之筠中醫師小叮嚀:腎氣充足的人,水分代謝順暢、體溫穩定;反之,腎陽虛弱就容易全身浮腫、怕冷倦怠。

招式三、益氣健身,改善容易累型

氣是身體運行的動力。當氣虛時,水液推動力不足,就會滯留體內,形成輕微的全身水腫與沈重感。

- 適合食材:黃耆燉雞、紅棗、山藥、小米粥。

- 生活提醒:

- 避免過勞與熬夜,讓氣血有時間恢復。

- 每天適度運動(如快走或伸展)20分鐘。

- 保持愉快心情,有助氣機暢通,讓代謝更順暢。

蔣之筠中醫師小叮嚀:氣行則水行,若整天都覺得沒力、腫脹沉重,代表身體需要先把『氣』補足,水才排得出去。

招式四、清熱化濕,調整壓力大型

現代人作息不規律、飲食油膩、長期緊繃,容易使體內積聚濕熱,導致氣血循環不暢。這類型的人常覺得胸悶、臉浮腫、下巴冒痘、皮膚油膩。

- 適合食材:綠豆、冬瓜、絲瓜、荷葉茶、薏仁。

- 生活提醒:

- 少吃油炸、辛辣、甜食與酒類。

- 多運動流汗,幫助體內濕熱排出。

- 練習深呼吸或泡澡放鬆,讓情緒獲得調節。

蔣之筠中醫師小叮嚀:壓力型水腫在臨床上相當常見,尤其是女性。只要睡得好、飲食清淡、保持情緒平穩,水腫自然會減輕許多。

案例分享|蔣之筠中醫師臨床觀察分享

在診間最常見的族群第一種是久坐的上班族,因為長期在冷氣房又久坐,台灣的手搖又很好喝下午總是忍不住跟同事一起訂一杯,就造成水腫了。第二種在中醫門診常見的水腫族群是年齡較大的長輩們,隨著年齡上升,心血管的循環越來越不夠好,加上運動量大部分也會減少,還有肌肉量的下降,都造成老年人的水腫現象。以上兩種常見水腫族群我們就會按照他們個別的體質去開藥處理,另外也可以選擇一些穴位針灸,怕冷的人在冬天可以加上艾灸。然後也要注意他們的飲食,冰涼甜膩重口味等會阻滯氣血運行加重循環不良的飲食就要儘量避免,也可以請他們進行泡腳或是半身浴加強循環。

*文章作者:由蔣之筠中醫師及翰方御品團隊編輯共同撰寫

你可能有興趣短、中、長期水腫怎麼分?中醫師詳細解析成因、對策與調理關鍵!

經期一來就臉腫、腳腫?中醫師揭密經期水腫4大主因與消腫關鍵食物